Anne Frank Tag 2025 am Burgy

Das Burgy beteiligt sich mit über 700 weiteren Schulen an dem bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus des Anne Frank Zentrums in Berlin.

Er findet jährlich anlässlich Anne Franks Geburtstag, dem 12. Juni, statt. Das jüdische Mädchen ist eines der bekanntesten Opfer des Holocaust. Bundesweit werden über 100.000 Schüler*innen an 730 Schulen bei dem Aktionstag mitmachen. Das ist ein neuer Teilnahmerekord. Der Schulaktionstag stärkt Schüler*innen in ihrem Engagement für Demokratie und gegen Diskriminierung.

Zahlreiche der teilnehmenden Schulen setzen eigene Projekte um. Unsere Schüler*innen arbeiten zum Anne Frank Tag mit einer Plakatausstellung, der Anne Frank Zeitung zum Thema »80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus« mit einem Interview der Zeitzeugin Rozette Kats sowie mit weiteren digitalen und analogen Lernmaterialien, die vom Anne Frank Zentrum entwickelt wurden.

Die Schüler*innen der Klasse 10R hinterlassen als Abschluss ihrer Schulzeit bei uns ein denkwürdiges Projekt, das sie gemeinsam mit Herrn Wewerka bearbeiten.

Lernmaterialien zum Anne Frank Tag 2025 und Schwerpunkte

Ein zentrales Element der Lernmaterialien ist eine vom Anne Frank Zentrum erstellte Plakatausstellung zur Biografie von Anne Frank und der Geschichte des Nationalsozialismus. Die diesjährige Plakatausstellung verfolgt einen inklusiven und digitalen Ansatz. Die Verwendung von Einfacher Sprache macht die Inhalte möglichst vielen Schüler*innen zugänglich. Alle Plakate verweisen durch QR-Codes auf die jeweiligen Inhalte in eingesprochener Version und in Deutscher Gebärdensprache. Weitere QR-Codes verweisen auf digitale Vertiefungen zur Biografie Anne Franks.

Ein weiteres zentrales Lernmaterial ist die Anne Frank Zeitung, die in Zusammenarbeit mit dem Anne Frank Haus in Amsterdam entstanden ist. Die Zeitung beschäftigt sich mit dem 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Sie wirft Fragen über die Bedeutung von individueller und gesellschaftlicher Freiheit auf. In einem Zeitzeugen-Interview berichtet die Zeitzeugin Rozette Kats von der Verfolgung ihrer Angehörigen in den nationalsozialistisch besetzten Niederlanden und ihrem Leben als Kind, das von einer nicht-jüdischen Familie und unter einer neuen Identität aufgenommen wurde.

Weitere Angebote sind neben Online-Workshops ein Lehrkräfte-Begleitheft inklusive Arbeitsblätter zur Vertiefung der Plakatausstellung, ein Postkarten-Set mit Motiven aus Anne Franks Leben und eine Online-Broschüre zu digitalen Erinnerungsprojekten. Die Broschüre verweist auf gelungene digitale Erinnerungs-Angebote zur Vertiefung des Themenkomplex Nationalsozialismus und Holocaust und sensibilisiert Lehrkräfte für antisemitische und menschenfeindliche Inhalte im Internet.

Partner des Anne Frank Tages 2025

Der Anne Frank Tag 2025 ist ein Projekt des Anne Frank Zentrums in Kooperation mit dem Anne Frank Haus Amsterdam, dem Anne Frank Fonds Basel, der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, der Gedenkstätte Bergen-Belsen und dem Projekt »Meet a Jew« des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Unterstützer des Anne Frank Tages 2025

Der Anne Frank Tag wird im Rahmen des Projekts »Erinnern und Engagieren digital« vom Bundesministerium der Justiz gefördert. Weitere Unterstützung erhält das Projekt von der Botschaft des Königreichs der Niederlande und dem AOK-Bundesverband.

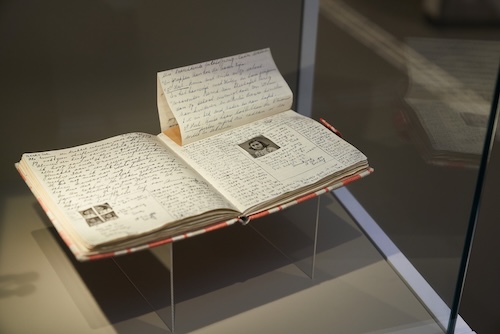

Über Anne Frank

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 als Kind jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Ihre Familie emigrierte 1933 nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten nach Amsterdam. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande versteckten sich Anne Frank und ihre Familie von 1942 bis 1944 in einem Amsterdamer Hinterhaus. Dort schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch. Nach der Entdeckung ihres Verstecks wurden Anne Frank und ihre Familie über das Durchgangslager Westerbork in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Anne Frank starb im Februar 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren an den Folgen der Lagerhaft. Anne Franks Vater überlebte als einziger der Untergetauchten und veröffentlichte 1947 das Tagebuch seiner Tochter.

Das Anne Frank Zentrum

Das Anne Frank Zentrum ist die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam. Mit Ausstellungen und Bildungsangeboten erinnert das Zentrum an Anne Frank und ihr Tagebuch. Es schafft Lernorte, in denen sich Kinder und Jugendliche mit Geschichte auseinandersetzen und diese mit ihrer heutigen Lebenswelt verbinden. Sie lernen gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie zu engagieren. Das Anne Frank Zentrum zeigt eine ständige Ausstellung in Berlin und Wanderausstellungen in ganz Deutschland. Es setzt bundesweit Projekte um und entwickelt Materialien zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust sowie mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung heute. Der gemeinnützige Verein hat seinen Sitz in Berlin, ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und Mitglied im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten. Seit 2017 organisiert das Anne Frank Zentrum den bundesweit durchgeführten Anne Frank Tag.

Quelle der Fotos: Pressefoto 01 (Porträtfoto Anne Frank 1942, Fotosammlung Anne Frank Haus) , Pressefoto 02 (Originalgetreue Kopie des Tagebuchs von Anne Frank, Anne Frank Zentrum, Foto: Gregor Zielke)

Workshop zum Thema: „Demokratie und Umgang mit Rechtsextremismus“

Für die 10. Klassen sowie die E11 fand ein aufschlussreicher Workshop zum Thema „Demokratie und Umgang mit Rechtsextremismus“ statt. Ziel des Workshops war es, den Schülerinnen und Schülern ein besseres Verständnis für die Grundlagen der Demokratie zu vermitteln und sie für die Gefahren des Rechtsextremismus zu sensibilisieren.

Der Workshop begann mit einer einführenden Präsentation, in der die grundlegenden Prinzipien der Demokratie erläutert wurden. Unsere Referentin, Mitarbeiterin des niedersächsischen Verfassungsschutzes, betonte die Bedeutung von Meinungsfreiheit, Gleichheit und Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ihre eigenen Gedanken zu den Themen einzubringen.

Im Anschluss daran wurde der Fokus auf das Thema Rechtsextremismus gelegt. Es wurde erläutert, was Rechtsextremismus ist, welche Ideologien dahinterstehen und wie sich diese in der Gesellschaft manifestieren können. Anhand von aktuellen Beispielen und Statistiken wurde verdeutlicht, wie wichtig es ist, rechtsextreme Tendenzen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

Ein interaktiver Teil des Workshops ermöglichte den Schülerinnen und Schülern, über verschiedene Szenarien, in denen sie mit rechtsextremen Äußerungen oder Handlungen konfrontiert werden könnten, zu diskutieren. Dabei wurden Strategien aufgezeigt, wie man in solchen Situationen reagieren kann, um Zivilcourage zu zeigen und sich für demokratische Weite einzusetzen.

Der Workshop endete mit einer offenen Fragerunde, in der die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken und Bedenken äußern konnten.

Insgesamt war die Veranstaltung ein großer Erfolg. Unsere Schülerinnen und Schüler gingen mit einem erweiterten Wissen über Demokratie und einem gestärkten Bewusstsein für die Gefahren des Rechtsextremismus nach Hause.

Couragiertes Handeln mit Wirkung

Vor rund einem Jahr setzten die Schülerinnen und Schüler der damaligen Q2 in ihrem Geschichts-Leistungskurs, inspiriert durch ihre Erkenntnisse aus dem Unterricht, einen Brief an die KommunalpolitikerInnen der Stadt Bad Sachsa auf und informierten über die fragwürdige Rolle Paul von Hindenburgs bzgl. des Verlusts der freiheitlich demokratischen Grundordnung.

Dieser Denkanstoß trägt nun Früchte - so einigte man sich in Bad Sachsa darauf, entsprechende Straßenschilder, die nach mittlerweile kritisch zu hinterfragenden historischen Personen benannt wurden, mit einem QR-Code zu versehen, der über diese Persönlichkeiten aufklärt.

Workshop Rechtsradikalismus Klasse 9R/10R

Im Rahmen des Präventions-Konzeptes unserer Schule fanden am Dienstag, 20.02.2024, und Mittwoch, den 21.02.2024, jeweils in den ersten beiden Unterrichtsstunden Workshops zum Thema „Rechtsradikalismus“ statt.

Ein momentan sehr aktuelles Thema der Gesellschaft, „Rechtsradikalismus“, war Anlass für die Organisation mehrerer Workshops in den Klassen 9 und 10 der Realschule. Große Unterstützung bekamen wir als Schule von Herrn Polizeikommissar Torben Wagner, Polizeidirektion Braunschweig, PI Goslar FK 4.

In Diskussion und Vortag sowie Bild- und Videomaterial brachte Herr Wagner unseren Schülerinnen und Schülern nahe, wie sich die vielfältigen Gesichter des Rechsextremismus´ in unserer Gesellschaft zeigen. Sehr deutlich wurde dies am Beispiel „Internet“, was für junge Menschen das ideale Propagandamedium ist. Rechtsradikalismus zeigt sich jung und trendy, die gezielt junge Menschen ansprechen wollen.

In den immer wieder geführten Diskussionen, erzählten unsere Schülerinnen und Schüler von ihren Erfahrungen, denn fast jede/ jeder hat in der Freizeit, bei Musik, Sport und Medien erste Einflüsse spüren müssen.

Fazit der Veranstaltung war, dass auf der Basis demokratischer Werte dem Rechtsradikalismus mit Zivilcourage entgegengetreten werden muss, damit diese Meinungsmache ins Leere läuft.

Verfassungsschutz NDS für Fortbildungsreihe am Burgy

In Vorbereitung auf mehrere Workshops für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zum Thema „Rechtsradikalismus“ hatten auch die Lehrerinnen und Lehrer des Burgys die Möglichkeit, eine Fortbildung zu dieser Problematik zu erhalten.

Durch den Leiter der Abt. 5 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, Herrn Frank Ziemann, erhielten sie einen beeindruckenden Einblick in die Arbeit des Verfassungsschutzes im Bundesland.

Herr Ziemann hat dann am 04. und 05.12.2023 auch die Workshops in den Jahrgängen der Oberstufe geleitet.

Die Fortbildungsreihe war, und hier sind sich alle einig, lehrreich und machte nachdenklich. Zunächst leitete Herr Ziemann in das Thema mit der Frage nach der Definition einer Demokratie – man war sich sehr schnell einig, dass Begriffe wie Freiheit, Meinungsfreiheit im Rahmen der Gesetze und die unantastbare Würde des Menschen, die freie Entfaltung des Einzelnen ohne andere zu schädigen, unbedingte Definitionsbegriffe sind. Um eben unter anderem diese Werte aufrecht zu erhalten und zu leben, ist es unabdingbar, eine Resilienz aufzubauen, eine Wertschätzung für diese freiheitliche demokratische Grundordnung bewusst zu machen, in der wir leben. Hieraus sollte sich dann ein Mut zur Intoleranz gegenüber denjenigen entwickeln, die die Demokratie missbrauchen („Wer schweigt, stimmt zu.“). Ein sehr hoher Emotionalisierungsgrad und eine Sensibilisierung wurde insbesondere durch unterschiedliche Filmsequenzen erreicht: „Wie wirken Worte“ (ein Rassismus-Experiment) rührte vor Betroffenheit und Scham zu Tränen, Filme über die neue und alte Rechte schockierten ob der Gewalt bzw. suggestiven Instrumentalisierungsversuche, „Ich bin Jay von überall“ (DNA-Reise als Dokumentation) zeigte noch einmal deutlich, dass wir alle aufgrund unserer Gene multikulturell sind.

Straße der Courage

Straßenname „Paul-von-Hindenburg“ kritisch vom Geschichts-LK betrachtet; Q2 2023 wendet sich an einen Ortspolitiker

Die Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses auf erhöhtem Anforderungsniveau machten sich im letzten Schuljahr 2022/23 Gedanken darüber, ob es heutzutage noch angemessen ist, Straßen nach historisch für die Demokratie fragwürdigen Menschen zu benennen. Hierbei stießen sie im Zusammenhang ihres Geschichtsunterrichts auf Paul von Hindenburg und trugen Informationen zusammen, die sie zu dem Schluss brachten, diesen Straßennamen kritisch und couragiert zu hinterfragen. Der Kurs wandte sich an den Bürgermeister der Stadt Bad Sachsa. Hier wurde die Anregung der Schülerinnen und Schüler im Rat diskutiert und man ersinnt, ein zusätzliches Informationsschild unter den Straßennamen "Paul-von-Hindenburg" anzubringen. Einsatz und couragiertes Handeln lohnen sich immer.

Im Folgenden ist das Argumentationsschreiben des Geschichtskurses zu lesen:

Erkenntnisse über die politische Rolle Paul von Hindenburgs

Im Herbst 1918 erkennt H. als Mitglied der OHL und einer der zu dieser Zeit politisch einflussreichsten Männer im Deutschen Reich die Aussichtslosigkeit der militärischen Lage und bittet die Politik, nach Waffenstillstandsverhandlungen bei den Alliierten zu ersuchen.

Schon hier ist es H.s Bestreben, so viele konservative Kräfte und „Alte Eliten“ wie möglich in einen „neuen“ Staat zu retten.

Ende 1919 behauptet er vor einem Ausschuss der Nationalversammlung, dass der Krieg zu einem „guten Ende“ hätte geführt werden können, jedoch sei die Armee durch die Heimat „verraten“ worden.

Mit der Geburt dieser „Dolchstoßlüge“ schiebt er eigene Verantwortung weg und versucht, die Sozialdemokratie, die das Fundament der jungen Republik bildet, des Verrates zu bezichtigen.

Als Staatsoberhaupt (ab 1925) nutzt er die ihm gegebenen politischen Mittel (z.B. die Auflösung des Reichstages) insbesondere dazu, die Befugnisse des Parlamentes zu schwächen und den Einfluss der Nationalkonservativen (H. ist Mitglied der DNVP) zu stärken. („Das Deutsche Reich müsse weiter nach rechts regiert werden“).

H. weist damit als Staatsoberhaupt – besonders in Zeiten wirtschaftlicher Destabilisierung ab 1930 – die Legitimität der Demokratie und der Verfassung, auf die er einen Eid geschworen hat, zurück.

Obgleich H. Hitler persönlich verachtet, ernennt er diesen im Januar 1933 zum Reichskanzler.

Die radikalen Ziele und die antidemokratische Grundeinstellung der NSDAP sind H. zweifelsfrei bekannt.

H. stimmt nach dem Reichstagsbrand (Februar 1933) dem Einschränken der Grundrechte und dem Verbot der KPD zu.

Auch das Inkrafttreten des sog. „Ermächtigungsgesetzes“ (März 1933), welches quasi den Weg in die NS-Diktatur eröffnet, ist ohne die Zustimmung des Staatsoberhauptes auf diese Art und Weise nicht denkbar.

Bis zu seinem Tode im August 1934 hat sich H. als Reichspräsident praktisch nicht erkennbar gegen den Verlust der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland gestemmt.

Bunt statt braun - Wurzeln unserer Identität

Wir engagieren uns für ein solidarisches Miteinander und schätzen die Vielfalt unserer Schule - nun machen wir sie sichtbar für jeden.

In einer pluralistischen Gesellschaft wollen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ihre Wurzeln zeigen und so ein Spiegel unserer Gesellschaft sein.

Angesichts der spürbaren Zunahme von Hass und Gewalt in eben dieser setzen wir uns für Zusammenhalt und das friedliche, demokratische Miteinander aller am Schulleben Beteiligten ein.

Mit diesem Projekt wollen wir gemeinsam streiten:

Wir treten Antisemitismus und Rassismus entschieden entgegen. Wir treten ein für eine tolerante, offene und freiheitlich demokratische Gesellschaft. Die Grundrechte unserer Verfassung zu schützen, muss ein tagtägliches Ziel sein - und diejenigen, denen sie abgesprochen werden.

Bedrohungen und Ausgrenzung tasten hingegen die Würde des Menschen an und zerstören damit die Grundlage unseres gesellschaftlichen Miteinanders und damit auch das Schulleben.